IR情報

投資家の皆様へ

もっと日産化学を知っていただくために

CFOメッセージ

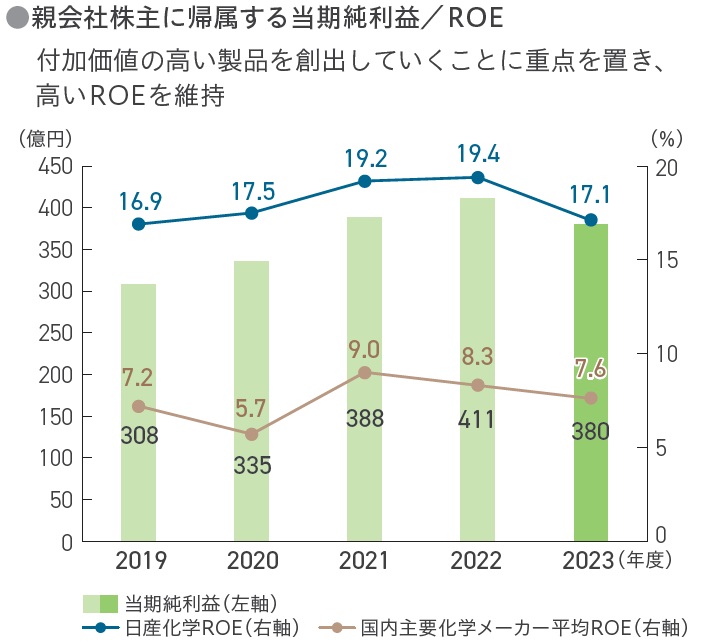

2024年度はROE18%目標を達成

今後は半導体が成長を牽引する計画

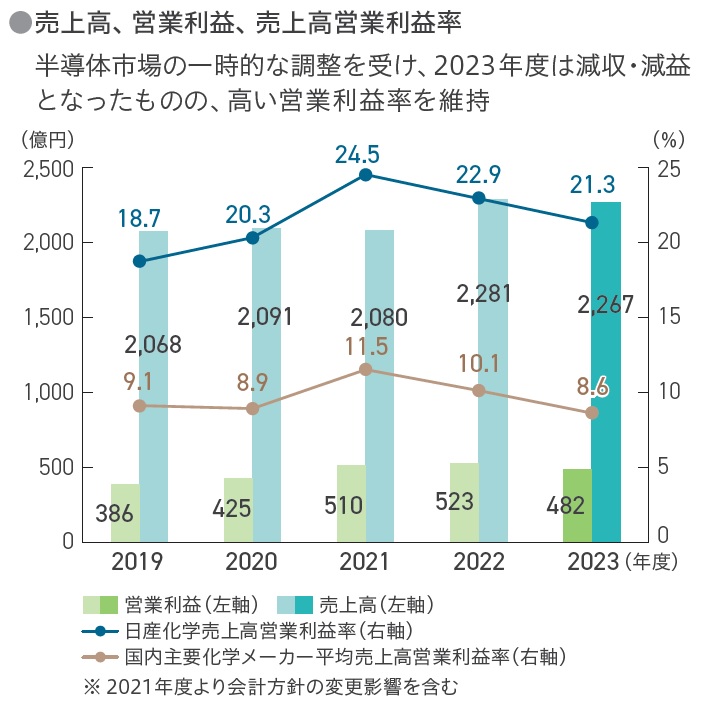

2024年度は機能性材料事業および農業化学品事業の当社コア事業が利益成長に貢献し、前年度比で営業利益は+18%、EPS(1株当たり当期純利益)は+15%の成長を達成、2023年度で一度途切れた過去最高益を更新することができました。当社の最重要財務指標であるROE(自己資本利益率)は18.7%と目標の18%をクリアし、フリーキャッシュ・フローも400億円を超え、株主還元も配当性向55.5%、総還元性向82%と、目標以上を達成しています。中期経営計画「Vista2027 Stage Ⅰ」の最終年度としては、3年前に設定した利益目標には若干届かなかったものの、コロナ禍の反動による2022年度下期以降の急激な電子材料市場全体の落ち込みを踏まえると、想定外の事象に対し全社一丸となってリカバリーできたことは、大きな成果と捉えています。

課題であった化学品事業の収益性改善については、2024年度に必要な対策を実行しました。収益性の低下したファインケミカル事業の減損28億円を計上し、一部生産設備の縮小に手を着けるなど、今後の固定費等の負担軽減により、2027年度には営業利益率5%の確保を目指します。

Vista2027 StageⅡの最終年度である2027年度目標は、営業利益650億円、EPS366.28円と2024年度比CAGR( 年平均成長率)5%の成長を計画しています。中でも機能性材料事業は、特に半導体材料において10%超のCAGRが期待できる成長分野と想定、グループ全体の利益成長を牽引する計画です。また、農業化学品事業も、一般農薬で好調な「グレーシア®」、「ライメイ®」などの拡販に加え、25年初に上市した国内向け除草剤「ベルダー®」の着実な増収を計画しており、動物薬原薬のフルララネルもロイヤリティ収入の減少を原薬販売の伸びでカバーできる見込みです。

成長分野への集中投資を加速

事業ポートフォリオ最適化で高収益を維持

Vista2027 StageⅡの3年間は、機能性材料事業と農業化学品事業での成長投資を加速させます。将来の利益成長を確実なものにするためにも、今次中計では必要不可欠な投資と判断しています。ただし、一定の投資効率基準に基づいたフレームワークも併せて導入し、事業ポートフォリオごとのROIC(投下資本利益率)基準をもとに、定期的なモニタリングを行い、将来の予測ポジショニングを反映させたメリハリのあるポートフォリオ運営を目指します。

現時点の当社ROICは、WACC(加重平均資本コスト)を十分上回っており、今後も「日産化学らしい高い収益性・効率性」を維持できる投資判断を行ってまいります。また、2030年度に向けた次世代材料・新剤売上高のイメージも提示し、当社の中長期的な成長ドライバーを具体的に示しました。

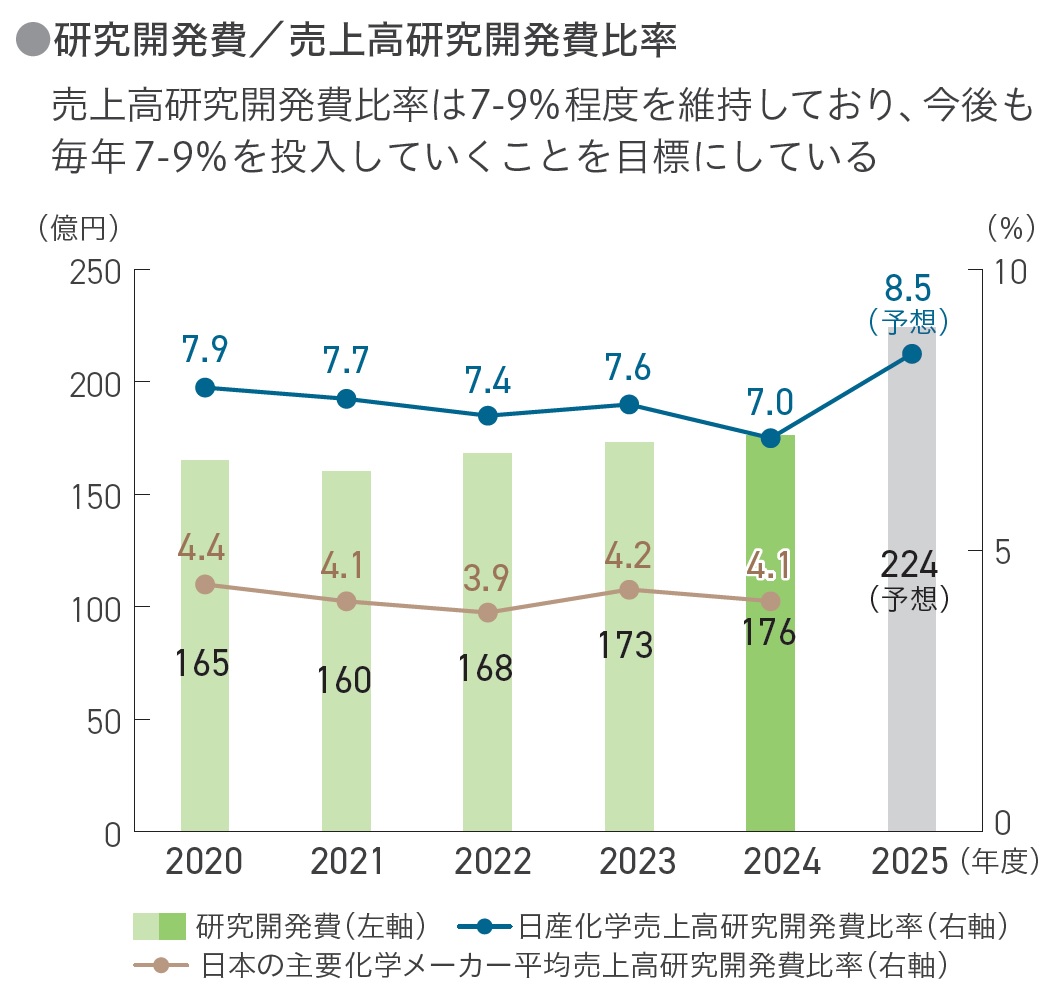

今回発表したキャピタルアロケーションについても、今後、設備投資や研究開発などのオーガニック成長投資にかなりの資金を投入します。株主還元とのバランスや、その原資も明示することで、当社が中長期の成長フェーズに位置しているという認識のもと、経営の方向性を示しています。

Vista2027 StageⅡでは、機能性材料事業と農業化学品事業に経営資源を集中的に投下し、持続的な成長を確かなものとする3年間と考えています。このオーガニック成長投資は過去3年間累計比で+37%のレベルとしたうえで、株主還元も総還元性向75%以上と高いレベルを堅持し、インオーガニックな戦略投資も従来以上に積極的に検討します。具体的には、当社として幅を広げる、あるいはサプライチェーンの強化やシナジーの創出につながる領域をターゲットとし、全社的な視点に立った戦略投資の推進体制構築も企図します。ファイナンスは当社の強固なバランスシートを踏まえ、デット調達と財務規律維持を前提とする考えです。

こうした計画も、最後は「人」が実行します。キャピタルアロケーションの重点先は、必然的に人材ポートフォリオの重点配分先と重なります。例えば研究所人員は、機能性材料分野を中心に大胆に増員し、当社の競争優位を確保します。ビジネスポテンシャルを実需化する「目利き人材」を重点分野に投入していきます。

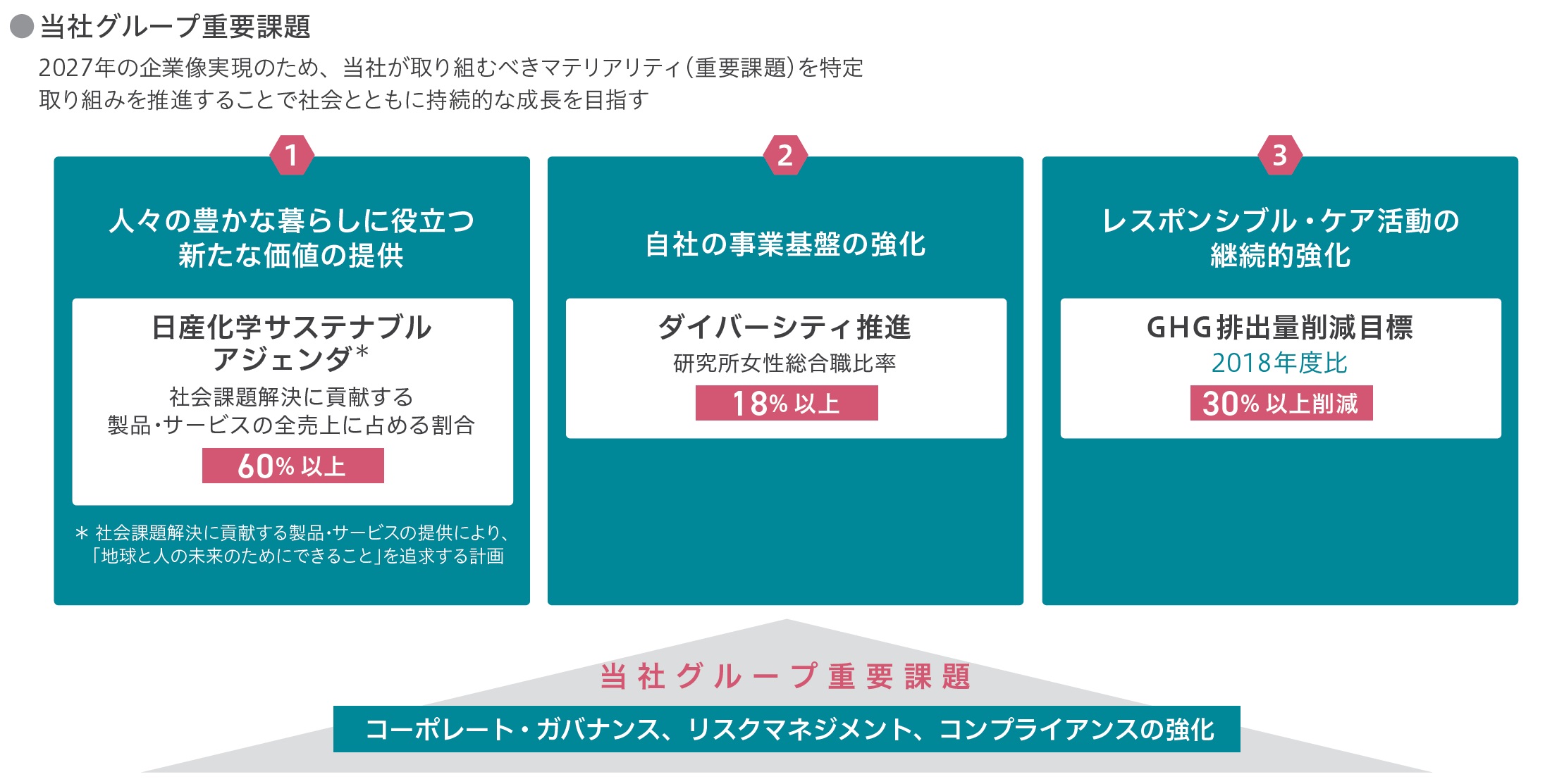

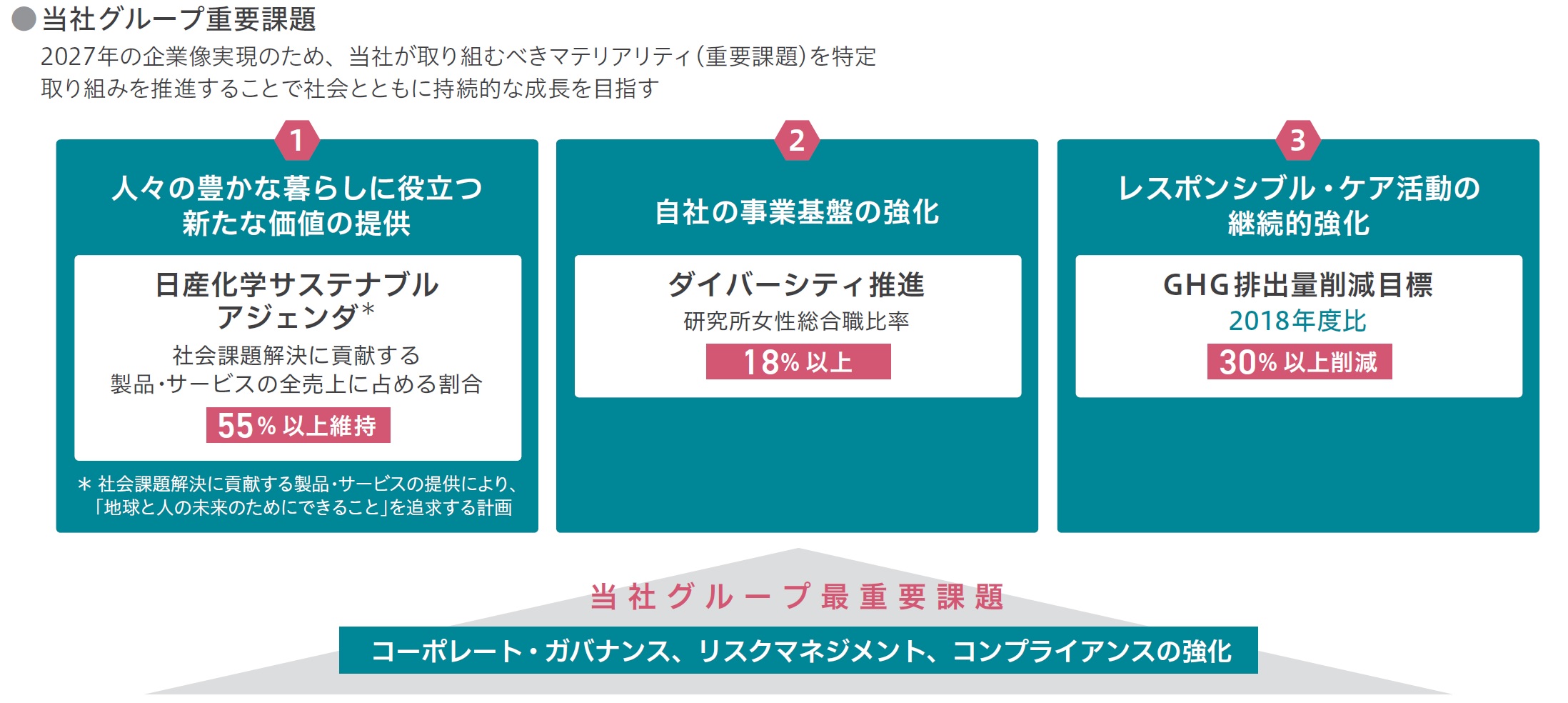

社会課題解決型の製品・サービスを提供しインパクトの創出に取り組む

2024年度のサステナビリティの取り組みに関しては、まず、温室効果ガス(GHG )排出量の削減が挙げられます。現在、Vista2027策定当初の計画通りに進んでおり、2027年度に2018年度比30%以上削減(Scope1+2)の目標実現も見えてきました。さらに、気候変動対策委員会を中心に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた「気候移行計画」を策定しており、2027年度以降の削減施策についても具体化を進め、これらを開示しています。もちろん、カーボンニュートラルに向けた技術革新の進展や、社会動向を考慮し、今後更新していく必要はありますが、「気候移行計画」の策定は、長期的な視点での環境負荷低減に向けた重要なステップであると考えています。

当社はScope 1およびScope 2について削減目標を設定しておりますが、カーボンニュートラル実現のためにはScope 3の削減も欠かせません。Scope3の排出量のうち、最も大きな割合を占めているのがカテゴリー1、すなわち「購入した製品・サービス」に関する排出です。そのため、削減に向けてはサプライチェーン全体での取り組みが不可欠であり、特にサプライヤーとの連携が重要と認識しています。

2024年度は、これまで実施してきた「サステナブル調達アンケート」を拡充し、各サプライヤーのGHG排出実態の把握を開始しました。今後は得られたデータをもとにサプライヤーとの対話を進め、排出削減に向けた具体的な取り組みを、共同で推進していくことを目指します。

次に人的資本について、サステナビリティ委員会の下部組織として「ダイバーシティ推進分科会」を設置し、より多くの社員の働きやすさ、その風土の醸成など、組織全体としての多様性・包括性の向上に向けた取り組みをこれまで以上に具体的にかつ体系的に推進しています。

さらに「サステナビリティの向上」の実現に向けては、工場・研究所を含めた全社一体でのサステナビリティ推進が重要と考えており、「サステナビリティ分科会」を開催しています。これにより、部門横断的な議論や連携を強化し、社員全体のサステナビリティへの意識と取り組みの実効性の向上を図っています。その一環として、社内向けESG説明会を2024年度も引き続き開催しています。特に、生産技術部や環境安全グループとの定期的な意見交換の場を設けることで、社内連携を一層強化し、施策の立案・実行につなげています。

ガバナンスに関しては、2025年6月開催の株主総会において女性の社外監査役1名が任命され、大手上場企業の経営トップを歴任された社外取締役も新たに就任しました。新たな視点からの経営に関する意見など活発な議論を通じ、取締役会のさらなる実効性向上を図っていきます。

株主・投資家のご意見を経営層に共有し経営戦略の立案に活かす

株主・投資家の皆様との対話は、「継続」と「変化への対応」が重要です。さまざまな投資ニーズとスタイルに対応すべく、市場や面談を通した反応を踏まえて、当社としてどういうメッセージが誰に必要なのか、粘り強くかつ臨機応変にターゲットを定めて、中長期目線でプロアクティブに行動することを地道かつ誠実に続けることが肝要と考えています。開示内容も、できる限り詳細に、また株主・投資家の皆様の関心や疑問に合わせて説得力のあるものを作り込んで、更新していきます。

CFO以下IRグループで、2024年度は約550件の面談を実施し、生物科学研究所の視察会も実施しました。通常の決算発表後の取材対応だけでなく、中計発表後のR&D説明会などのイベントをタイムリーに開催する中で、さまざまなご意見をいただき、経営層に定期的なフィードバックを行い、従来にも増して経営戦略の立案に活かしていきます。

当社の最大の特徴は、市場に不可欠な付加価値の高い自社開発製品を次々と投入し、高い市場シェアを確保し安定的な高収益を稼ぐ事業戦略にあります。ROE18%超を安定的に確保するには、こうした事業戦略に基づいたポートフォリオがバランスよく配置される企業でないと実現されません。幸い、当社はそこを出発点として、さらなる企業価値向上を目指す立ち位置におります。株主還元も極めて高いレベルを維持しつつ、必要な戦略投資は規律をもって実行してまいります。今回策定したVista2027 StageⅡの中計は、将来の利益成長に不可欠な戦略を盛り込んでいると確信しています。

市場ニーズを先取りしたR&Dの歴史や営業利益率が20%超を継続している、これまでの当社の優れた実績を信頼いただきたいと存じます。当社の一層の成長に、今後とも期待していただきますようお願いいたします。