サステナビリティ

サステナビリティの全体像

社長メッセージ

営業利益は過去最高益を更新

機能性材料、農業化学品が業績を牽引

私が2021年に社長に就任してから、2025年で5年目を迎えました。この間、グローバル経済の構造変化、気候変動、地政学的リスクの高まり、そして技術革新の加速といった大きなうねりの中で、当社の進むべき道を何度も問い直してきました。私たちはこれらの変化に受動的に対応するのではなく、変化を的確に捉え、リスクに備えつつ機会を最大限に活かす柔軟な姿勢で、日産化学らしい価値を創出していくことに挑んできました。

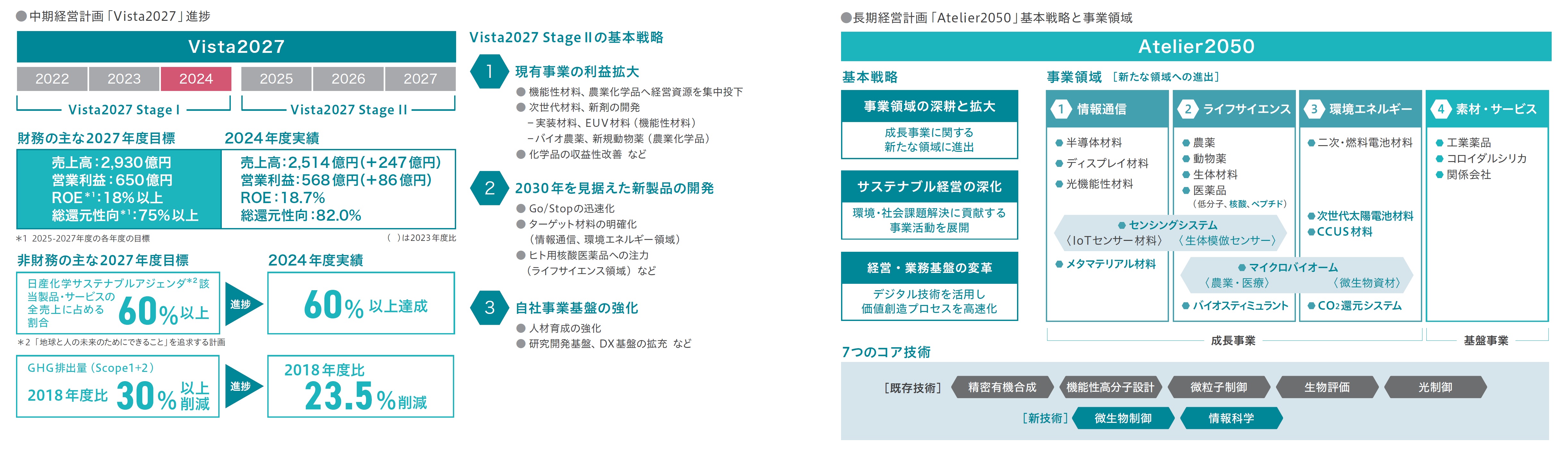

まず中期経営計画「Vista2027 Stage Ⅰ(2022-2024年度)」の総括をします。Vista2027 Stage Ⅰの最終年度となる2024年度の業績は、売上高は前年比+11%の2,514 億円、営業利益は前年⽐+18%の568 億円となり、営業利益、経常利益、純利益、すべてで過去最⾼益を更新しました。また、経営指標の⽬標として掲げていた売上⾼営業利益率、ROE、配当性向、総還元性向についてもすべてで⽬標を達成しました。

現在、当社の業績を牽引しているのは、機能性材料事業と農業化学品事業です。機能性材料事業の半導体材料分野では、AIやデータセンターの需要拡大といったマクロトレンドの後押しを受けつつ、他社にはまねできない独自技術を基盤に、高純度・高機能を求められるニッチな市場で確固たる地位を築いています。この分野で懸念される米国関税政策による影響は、現時点では限定的と見ています。

農業化学品事業では、長年培ってきた有機合成技術や生物評価技術を活かし、高性能な農薬や動物薬の開発体制を確立しています。少量散布で高い効果を発揮する水稲用除草剤のような製品は、農家の作業効率の向上と負担軽減にも貢献しており、社会的意義と経済的成果の両立を実現しています。

一方で、コモディティ化した化学品は、外部環境の影響を強く受ける分野で、中国企業との競合の影響により競争力が低下しています。収益性改善が重要な課題となっており、コスト削減や製品ポートフォリオの見直しを進めています。

Vista2027 Stage Ⅰの基本戦略の一つである「現有事業のシェア・利益の拡大」については、積極的な設備投資を行ってきました。インドでは農薬の原体工場を新設、稼働を開始し、韓国では半導体材料工場を増設しました。生産キャパシティの拡大に加え、現地での生産と研究開発を通じ、顧客のニーズに迅速かつ柔軟に対応することを可能としています。国内でも新規除草剤「ベルダー®」工場の新設(小野田工場)、半導体向け高純度硫酸製造設備の増強(富山工場)を実施しました。これらにより成長領域における製品の供給体制を強化しました。

Vista2027 Stage Ⅰで計画した施策は着実に実行し、多くの成果を得られたと考えています。しかし、新製品開発の進捗に遅れが生じていることは最重要課題と認識し、厳しく受け止めています。

このような状況を踏まえ、2025年度にスタートした中期経営計画「Vista2027 StageⅡ(2025-2027年度)」では、長期経営計画「Atelier2050」で描いた2050年のあるべき姿の実現に向け、2027年はどうあるべきか、改めてバックキャストして企業像を確立しました。

Vista2027 StageⅡ始動

持続的な成長、安定収益の礎を築く

Vista2027 StageⅡでは最重要課題を「新製品の創出」とし、基本戦略として「現有事業の利益拡⼤」「2030 年を⾒据えた新製品の開発」「事業基盤の強化」を設定しました。短期的な成⻑をしっかり確保しつつ、その先を⾒据えた戦略を着実に実⾏し、持続的な成長、安定収益の礎を築きます。

財務指標の目標としては、引き続きROE 18%以上を掲げます。今回新たに開示した事業セグメントごとのROICを単なる目標設定にとどまらず、持続可能な成長を裏付ける実効的な管理指標として全社で活用し、より定量的評価と説明責任を重視した経営体制の構築を進めています。

化学企業として、これまでに培ってきた強みを基盤に、お客様と未来の社会にとって高い価値を持つ製品を創出し、届けることで、信頼される企業であり続けます。そのために、私たちは新たな挑戦と変革を重ねながら、一歩ずつ着実に歩みを進めていきます。

現有事業の利益拡大

独自技術を基盤にした戦略投資で競争力を強化する

日産化学の現在の姿は、過去からの戦略的意思決定の積み重ねによって形成されています。とりわけ1980年代後半の石油化学事業からの撤退および高付加価値製品を研究開発から生み出す価値創造型企業への転身は、「自らの強みを見極め、その領域に経営資源を集中する」という明確な意思の表れです。この「選択と集中」の方針のもと、独自技術により競争優位性を確立できるスペシャリティケミカル領域に経営資源を注ぎ込み、圧倒的なシェアを確保する戦略を取ってきました。

Vista2027 StageⅡの第1の戦略「現有事業の利益拡大」では成長分野の強化を実施します。収益性と成長性の両立を追求するため、経営資源を機能性材料事業および農業化学品事業に集中投下する方針を掲げ、日産化学が今後どの方向に向かおうとしているのかを明確にしました。設備投資だけでなく、人材リソースも重点的に配分していきます。

機能性材料事業では、半導体材料を中心に拡販します。それとともに、次世代材料を開発、顧客からの採用獲得に注力し、売上、利益を伸ばしていきます。

農業化学品事業では、海外市場での販売エリアの拡大、および新剤、動物薬、バイオ農薬の開発を加速させます。また、動物薬では、米国メルク社のアニマルヘルス事業部門であるMSD Animal Health社とノミやマダニを駆除するための動物用医薬品の有効成分フルララネルの長期供給契約を延長したことに加え、新規動物用医薬品創出に向けた共同研究開発を開始しました。

今後、飛躍的にビジネスを拡大するためには、現有製品での拡大に加え、M&Aを含めた戦略投資を活用して相乗効果を生み出す必要があると考えています。特に、半導体・ディスプレイ関連では、中国市場での競争が激化しているなか、競争力の維持・強化のためにはスピーディーかつ戦略的な投資が欠かせません。私たちは、まだまだ成長のフェーズにあると考えていますし、そのための投資をしっかりと行っていきます。

また、第1の戦略では、成長分野の強化に加え、化学品事業の収益改善にも取り組みます。具体的には、「テピック®」製造設備の生産能力半減、外部への製造委託による設備投資の適正化、不採算製品の販売中止を実行し、2027年度以降、営業利益率5%以上の安定収益を確保する体制を確立します。

ヘルスケア事業では、ジェネリック原薬の増販と開発推進、核酸創薬を主とした新規医薬品のステージアップに取り組みます。新材・新製品の開発については、高活性原薬およびペプチドの製造技術と開発力を活かし、受託および原薬開発を強化します。

2030 年を⾒据えた新製品の開発

新製品創出を加速する

新製品の創出は、持続的成長を実現するための最重要課題の一つです。Vista2027では、現有事業の安定的成長に加え、革新的な新製品創出を明確に目標に掲げています。

新製品開発における選択と集中を加速するため、2025年4月、企画本部の組織再編を行いました。「スラリー添加剤」「光配線材料」「放熱材料」「エネルギー材料」といったテーマごとにグループを設置することで、ターゲットおよびミッション、責任を明確化しました。また、開発を続けるか、止めるべきかの判断を早く下すことが、今後のイノベーション創出の成否を大きく左右すると考えています。

ここで求められるのが「目利き力」です。どの研究テーマに市場性があるのか、どこまで追求すべきか。これを判断できる人材を育てることが、今後の当社の成長における鍵になります。また、研究者にも「ビジネス感覚」を持ってもらい、自らの研究がどのような出口戦略を持ち、どの程度の市場価値を生むのかを意識する文化を醸成します。ただし、進行中の開発にストップをかける決断は極めて難しく、重要な判断が求められます。それを実行することは経営者の役割であり、私自身の責任であると考えています。

「研究者×営業」というマーケットインの現場力

当社独自の体制を確立する

当社の最大の強みの一つは、研究開発と営業の垣根が低く、顧客ニーズを肌で感じながら研究開発を進められる「現場感覚」にあります。機能性材料事業では、研究員自身が営業担当とともに顧客訪問を行い、開発中の製品に対するフィードバックを直接得ることで、実需に基づいた製品改良や新テーマへの着想につなげています。このようなマーケットイン型の開発体制は、当社で継続的に実施してきた文化です。研究者が顧客の現場に足を運んで課題を目の当たりにし、その解決策を技術として提案する。こうしたサイクルが、付加価値の高い製品を継続的に生み出す原動力になっています。

当社は日本のみならず、韓国、台湾、中国蘇州など、海外にも研究・開発拠点を設置し、顧客に近い場所でタイムリーに対応できる体制を整えています。かつては「海外対応が遅い」との指摘もありましたが、現在では迅速な意思決定と顧客接点の拡充によって、グローバルでも競争優位を築きつつあります。

また、チーム力も当社の強みの一つと考えています。ビジネスでは縦割りであっても、技術ベースでは半導体やディスプレイ、農薬や医薬といった分野をまたいだ連携が可能です。精密有機合成や生物評価といった共通技術をベースに、人材の流動性と技術面でのフラットな関係性がチーム力の源泉となっています。このような柔軟な組織構造により、異なる分野間での知見の共有や応用が可能となり、新たな価値創出につながっています。

事業基盤の強化

グループ全体の持続的な成長を支える

研究開発を基盤とする当社にとって、人材の多様性は持続的成長を支える重要な要素です。現在、日産化学には約500人の研究者が在籍しており、そのうち約18〜20%が女性で構成されています。近年では、研究員の新卒採用のうち3割が女性であり、着実に女性活躍の場が拡大しています。

私は、女性研究者の増加が組織全体の活力を高め、多様な視点や柔軟な発想により環境課題など新たな社会的ニーズへの感度を高めると考えています。また、女性研究者のチャレンジ精神が、男性研究者にとっても良い刺激となり、相互に高め合う組織文化が育まれることも期待しています。

2024年には、女性の管理職比率の向上を含む当社のダイバーシティに関する取り組みの推進を目指し、サステナビリティ委員会の下部組織として「ダイバーシティ推進分科会」を設置、推進体制を強化しました。社外取締役にも女性が就任していますが、今後は社内からも女性リーダーを輩出することが重要です。女性リーダーシップ研修の実施や、サクセッションプランに基づく将来の経営人材の育成にも、積極的に取り組みます。「壁のない組織体」「風通しの良さ」というコンセプトに基づき、性別を問わずチャレンジ精神を発揮し、互いに刺激し合うことで組織を活性化させたいと考えています。

採用では、担当役員や部長クラスが技術に特化した内容の面接を直接候補者と実施することで、研究・技術への高いモチベーションを持つ人材を見極める体制を整えています。

特に求めているのは「稼ぐ力」を持った高度専門人材です。当社の新たなコア技術として獲得を目指している情報科学や微生物制御の分野で力を発揮できる人材を増やしていきたいと考えています。高度専門人材の獲得に向けて、新卒採用だけでなく、キャリア採用も積極的に行っていきます。

化学企業の責任として環境課題に向き合い

カーボンニュートラルと生物多様性保全を推進

化学企業としてカーボンニュートラルやネイチャーポジティブは、達成に向けて確実に取り組むべき課題だと認識しています。

当社は2027年度までに二酸化炭素などの温室効果ガス(GHG)排出量を2018年度比で30%以上削減するという明確な目標を掲げており、この達成に向けた技術開発とプロセス改善を着実に進めています。当社の事業はもともとGHG排出量の多い業態ではありませんが、製造プロセスの改善や再生可能エネルギーの導入を通じて、排出量削減に本格的に取り組んでいます。私自身が気候変動対策委員会のトップを務め、経営レベルで本テーマを推進しています。

さらに2024年度に、自社の排出であるScope1+2の2050年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップを作成しました。Scope3については、既に排出量の開示は行っていますが、最も排出量の多いカテゴリー1の削減に向けて、まずは実態の把握としてサプライヤーに対しGHG 排出量のヒアリングを開始しました。現時点ではScope3削減に関する具体的対策は検討段階ですが、当社にとって非常に重要なテーマであるとの認識のもと、今後の取り組みに反映してまいります。

気候変動は経営上のリスクである一方で、機会にもなり得ます。例えば温暖化の進展により、当社の農業化学品が果たすべき役割が高まっています。また、水資源や水処理関連の新たな事業領域への展開も視野に入れています。当社の原点は「農業を守る」という理念にあり、農業分野は今後も中核事業として継続していきます。農家の方々と密接な関係を築いていくことが今後の成長の鍵です。私たちは、気候変動を「社会課題」として受け止めると同時に、「成長機会」として積極的に捉える企業でありたいと考えています。

自然との共生は、当社事業と切り離せないテーマです。だからこそ「生物多様性保全への取り組み」をマテリアリティ要素として選定し、本体5工場でビオパークを整備しました。当社グループの社員は、これらの活動を通じて事業活動が生物多様性を含む自然資本の恩恵を受けている、あるいは影響を与えているとの認識を深めています。とりわけ、富山工場に設置した約2.5ヘクタールの「日産ビオパーク西本郷」では、地域住民との協働により動植物にとって生息しやすい水辺と里山林を中心とした生物多様性空間を作り、地域の子どもたちが自然を学ぶ教育の場としても活用されています。

これらの活動は、単なるCSRではなく、当社の事業活動そのものと一体化したサステナビリティ戦略の一環です。2024年には国際的な情報開示フレームワークであるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)アダプターに登録しました。TNFD提言に沿った情報開示も行っており、「自然資本をどう捉え、どう価値化するか」という視点を、より具体的な事業判断に結び付けていきます。

当社はもともと生物評価技術や農業事業を基盤とする企業です。自然との調和をビジネス価値として昇華させることが可能であり、これは日産化学ならではの競争優位性であると考えています。

ESGをはじめとした社会課題に対して真摯に向き合い、今以上にサステナビリティの取り組みを加速します。持続可能な社会の実現に向けて、環境経営の深化は不可避の課題です。

多様な社外取締役の声を経営に活かし

ガバナンスと取締役会の実効性を強化する

健全なコーポレート・ガバナンスは、企業価値向上の基盤であり、当社が持続的かつ中長期的な利益成長を実現するうえで不可欠な要素です。取締役会の実効性を高めるため、多様なバックグラウンドを持つ社外取締役を迎え、経営に対する監督機能の強化を図っています。

現在は企業経営や法務、研究開発において高いスキルや実務経験がある社外取締役が就任しており、取締役会に加えて研究・技術発表会や年に複数回実施している役員討議にも積極的に参加しています。取締役会前には議案の事前説明を実施し、内容の背景までしっかりと共有することで、取締役会において、建設的な議論が可能となっています。また、取締役会の実効性評価は、取締役会が自ら毎年行う自己評価を基本としつつ、中立性や客観性を確保するため、当社と利害関係のない外部機関を活用した第三者評価も3年ごとに実施しており、評価結果を基に次年度の改善テーマを策定しています。

2024年度は取締役会や役員討議の場で、「新製品がなぜ市場に出ないのか」といった本質的な経営課題や中期経営計画の策定などについて深い議論がなされました。さらに、海外投資に伴うリスク評価や、研究テーマの優先順位付けについても、社外取締役や監査役の鋭い視点が経営判断に活かされています。

「Make Things Happen(実現しよう)」を実践

経済的価値、社会的価値の両立を目指す

Vista2027 StageⅡをスタートさせた今年度、私は社員に向けて「Make Things Happen(実現しよう)」という言葉を投げかけました。変化を楽しみ、課題に果敢に挑み、価値ある成果を形にする――その積み重ねこそが、日産化学を未来へと導く力になると考えています。

これからも当社グループは、コーポレートスローガン「未来のための、はじめてをつくる。」に基づき、持続的成長と企業価値向上に向けて、社内外の力を結集し、情熱をもって挑戦し続けます。その結果、社会課題の解決や地球環境と調和した持続可能な社会実現に貢献してまいります。そして、中期経営計画「Vista2027」の達成にも強い決意を持って挑みます。引き続き、ステークホルダーの皆様のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。