サステナビリティ

サステナビリティの全体像

TCFD・TNFD提言に沿った情報開示

TCFD・TNFDへの賛同

産業革命以降、石油や石炭などの化石燃料を多量に消費することによって、二酸化炭素などの温室効果ガス(GHG)排出量が増加し、地球温暖化が進行しています。地球温暖化に伴う気候変動により、豪雨や洪水などの自然災害の増加、食糧資源や水資源の減少、熱波による猛暑や感染症の発生など、人々の生活や生態系への様々な悪影響が増大することが懸念されています。

気候変動の進行の緩和や脱炭素社会への移行に向け、2016年に発効されたパリ協定では、世界共通の長期目標として平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えること(2℃目標)と更に1.5℃までに抑えるよう努力することが求められています。

当社はこのパリ協定を支持し、「気候変動の緩和」をマテリアリティ要素のひとつと位置づけ、GHG排出量削減(Scope1+2)については、2050年カーボンニュートラルを目指し、GHG 排出削減中期目標 「2027年度までに2018年度比30%以上削減」を掲げています。また、当社は地球温暖化抑制を目的とする日本政府の取り組みを支持しており、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」を遵守しています。

また、最近では、気候変動に加え、天然資源の不足・枯渇、生物多様性の損失、生態系の崩壊といった問題が重要視されるようになってきています。地球上には多様な生物が存在し、生態系の中で相互作用することで、自然資本の健全性と安定性が保たれ、人間社会や経済が成立していることから、世界的に自然資本・生物多様性は重大リスクとして認知されてきています。

2022年12月に採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組では、2050年ビジョン「自然と共生する世界」及び2030年ミッション「生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる=ネイチャーポジティブ」が国際的な目標に掲げられました。

当社はネイチャーポジティブへの貢献のため、自社における依存・影響とリスク・機会の評価といった生物多様性に関する取り組みの強化を始めました。

このような背景から、2020年8月に気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)の提言への賛同を表明、2023年4月に自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)フォーラムへ参画、2024年にTNFD Adopterに登録しました。TCFD・TNFD提言では「ガバナンス」「戦略」「リスク管理(TNFDでは「リスクと影響の管理」)」「指標と目標」の4つの開示推奨項目が設定されています。投資家を含むすべてのステークホルダーの皆様に当社の気候変動関連・自然関連情報を開示し、対話を進めることで、情報の透明性を確保するとともに、今後もステークホルダーの皆さまとの意見交換を深め、気候変動・生物多様性に対する取り組み及び開示の更なるレベルアップを図り、より一層、持続可能な社会の実現に貢献して参ります。

ガバナンス

当社グループは、「社会が求める価値を提供し、地球環境の保護、人類の生存と発展に貢献する」という企業理念を事業活動の基本としており、この企業理念を実践することが社会と自社の持続可能性(サステナビリティ)につながる活動であり、事業活動の基盤であると認識しています。

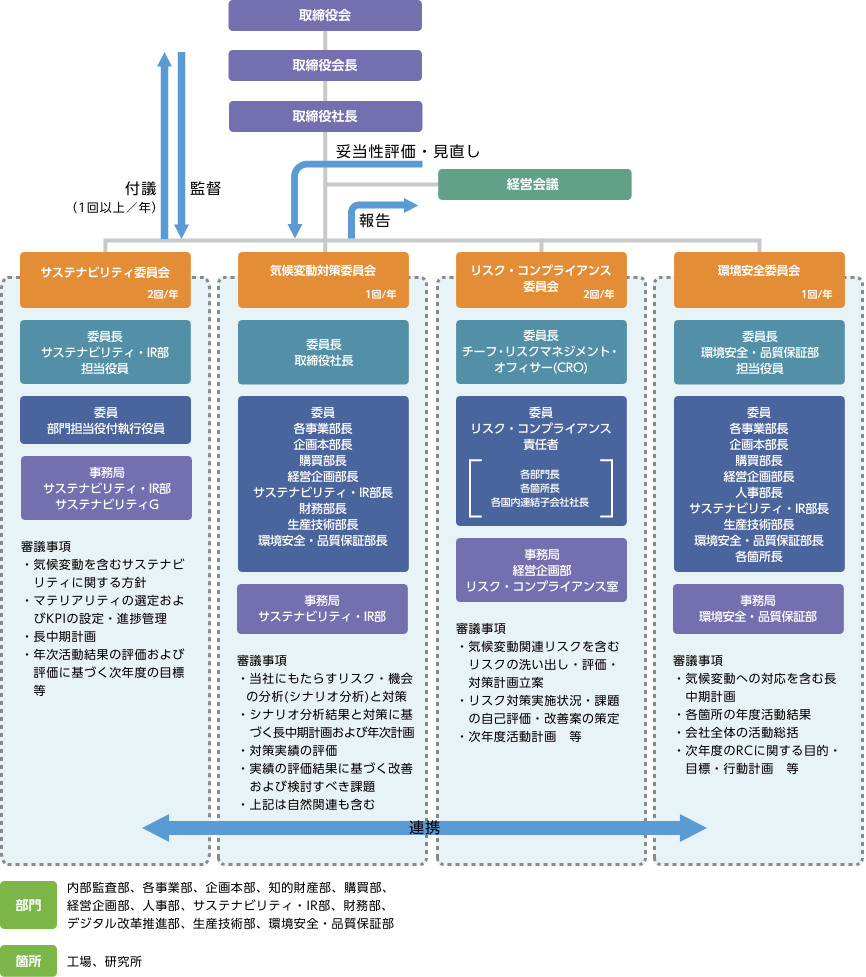

当社グループの気候変動対応に関する取り組みは、サステナビリティ委員会、気候変動対策委員会、リスク・コンプライアンス委員会、環境安全委員会にて、検討・審議しており、審議内容を取締役会で議論・決議することで、取り組みを監督しています。なお、生物多様性を含む自然資本は気候変動に大きく関係することから、気候変動対策委員会の検討・審議事項としております。

自然関連のステークホルダーエンゲージメントの取り組みとしては、ステークホルダーの人権について人権方針に定めており、ステークホルダーに対するリスク評価(デューデリジェンス)を行っています。リスク評価においては、健康と安全、天然資源の利用(水資源含む)といった自然関連の指標を含んでおり、「地域社会の健康と安全」を対策優先リスクに挙げて対策を強化しています。対策としては、安心安全な工場であることをご理解いただくため、地域住民・近隣学校を対象とした工場見学会や説明会を継続的に実施するといった地域住民との交流を行っています。

ステークホルダーの人権対応、地域住民との交流については下記ページをご覧ください。

- 人権の尊重:https://www.nissanchem.co.jp/csr_info/management/hrp.html

- 地域社会への貢献:https://www.nissanchem.co.jp/csr_info/communication/community.html

サステナビリティ委員会

気候変動を含むグローバルな社会課題により戦略的に取り組むため、重要事項などを検討・審議する組織として、サステナビリティ・IR部担当役員を委員長とし、部門担当役付執行役員をメンバーとするサステナビリティ委員会を取締役会の下に設置しています。本委員会は年2回定期的に開催され、気候変動を含むサステナビリティに関する方針、マテリアリティの選定およびKPIの設定・進捗管理、長中期計画、年次活動結果の評価および評価に基づく次年度の目標等について審議しています。

年1回以上、経営会議にて上記内容について妥当性評価及び見直しを受けます。経営会議の承認を経て、以下の事項については取締役会に付議されます。

- サステナビリティに関する方針の立案

- サステナビリティに関する長中期計画・年次計画

気候変動対策委員会

深刻化する気候変動問題が与えるリスク・機会を的確にとらえ、より強く経営戦略に結びつけ包括的な気候変動対策を強化するため、独立した組織として取締役社長を委員長とし、各事業部、企画本部、購買部、経営企画部、サステナビリティ・IR部、財務部、生産技術部、環境安全・品質保証部の部長を委員とする気候変動対策委員会を取締役会の下に設置しています。また、自然資本は気候変動に大きく関連することから、自然資本に関連するリスク・機会についても本委員会で包括して対応していきます。

本委員会は年1回定期開催のほか、必要に応じて開催され、気候変動、および自然資本に関するリスク・機会の分析、方針・目標・計画検討を行っています。経営会議の承認を経て、以下の事項については取締役会に付議されます。

- 気候変動および自然資本に関するシナリオ分析と対策

- 気候変動および自然資本関連の対策に関する長中期計画、年次計画

リスク・コンプライアンス委員会

リスクマネジメントの実効性をより高めるとともに、コンプライアンスを維持向上、推進するための機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、年2回定期的に開催しています。

本委員会は取締役会が指名するCRO(チーフ・リスクマネジメント・オフィサー)を委員長とし、CROが指名する各部門、箇所および国内連結子会社のリスク・コンプライアンス責任者(各部門長・各箇所長・各国内関係会社社長)から構成されています。

リスク・コンプライアンス責任者は、定期的に、気候変動関連および自然資本関連リスクを含むリスクの洗い出し・評価・対策計画立案、リスク対策実施状況・課題の自己評価、改善案の策定を行うほか、計画的に各部門、箇所および国内連結子会社にて教育、訓練等を行います。リスク・コンプライアンス委員会において上記リスクマネジメント活動および次年度活動計画について審議し、年1回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受けます。経営会議の承認を経て、以下の事項については取締役会に付議されます。

- グループ重要リスクの特定と対策

- リスク・コンプライアンスに関する中期計画・年次計画

環境安全委員会

化学品の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄・リサイクルに至る全ての過程において、「環境・健康・安全(EHS)」を確保し、その成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行う自主活動であるレスポンシブル・ケア(RC: Responsible Care)活動を推進する組織として環境安全・品質保証部担当役員を委員長とする環境安全委員会を年1回定期的に開催しています。

RCに関する各箇所の年度活動結果、会社全体の活動総括、および次年度のRCに関する目的、目標、行動計画を討議しています。また、サステナビリティ委員会と情報を共有しながら、気候変動や環境負荷低減への対応を含む計画についても討議しています。

年1回以上、経営会議にて上記内容について妥当性評価及び見直しを受けます。経営会議の承認を経て、以下事項については取締役会に付議されます。

- RCに関する方針の立案

- RCに関する長中期計画、年次計画

【監督・執行体制】

リスク管理

グループ重要リスクの選定プロセス

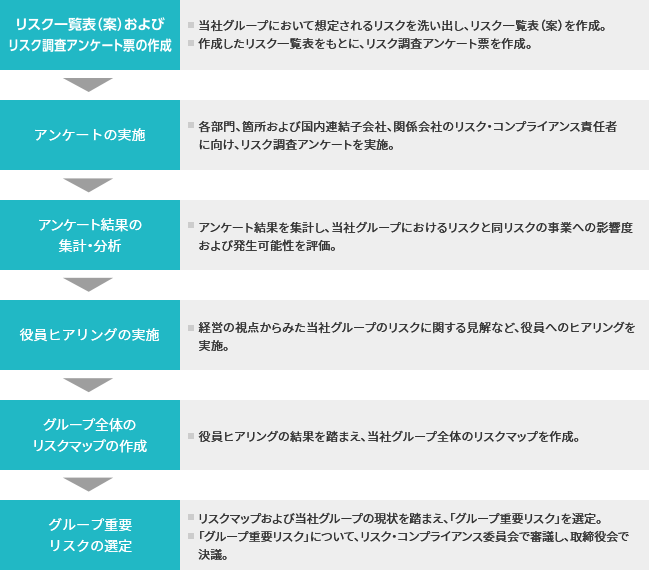

部門の事業特性やグローバルな政治・経済・社会情勢等、ビジネスを取り巻く環境を考慮して、リスク・コンプライアンス委員会の枠組みの中で気候変動関連および自然資本関連リスクを含むリスクの洗い出しを実施し、その後、発生可能性と事業への影響度の観点からリスク評価を実施したうえで、リスク評価結果に基づくリスクマップを作成し、「グループ重要リスク」を選定しています。その内容はリスク・コンプライアンス委員会で審議し、取締役会で決議しました。

グループ重要リスクの管理プロセス

選定した各グループ重要リスクに対して主管部門およびリスクオーナーを決め、主管部門のリスク・コンプライアンス責任者を中心にグループ重要リスク対策計画を策定し、リスク・コンプライアンス委員会での審議を経て取締役会で決議します。また、対策の実施状況は、リスク・コンプライアンス委員会で審議し、審議の結果は取締役会に報告します。

グループ重要リスクのひとつである台風・集中豪雨に関しては、主要工場の設備復旧の費用増や生産量の減少を招くリスクへの対応として、各工場において「2027年度までに経常利益50%を占める製品のBCP更新整備」をKPIと設定し、2024年度終了時点で経常利益81%を占める製品のBCP更新整備を完了しました。

リスクの洗い出しおよび、事業への影響度および発生可能性の評価は定期的に実施し、グループ重要リスクを定期的に見直しています。

リスクマップ、グループ重要リスクおよびリスクへの対策については下記ページをご覧ください。