半導体材料、有機EL材料、そして生体デバイス材料。いずれも日産化学がつくっている材料だ。分野が異なり、一見バラバラに見えるが、これらには一つ共通点がある。3つの材料が生まれたとき、そこには同じ一人の研究者がいたことだ。

彼の名は広井佳臣。出自は有機化学系で、高分子材料とは基本的に関係がない。にもかかわらず広井はなぜ、異質な材料を生み出してこられたのだろうか。

PROFILE

広井 佳臣

材料科学研究所 エネルギー材料研究部

有機化学系 修士 2002年入社

研究にマミレル。

「入社のキッカケは、嗅覚が働いたから」と広井は独特の表現を使った。当時の面接官だった現副社長に自分と同じ匂い感じたのだという。大学院生時代まで含めて、決して成績優秀ではなく、英語も数学も得意ではないけれど、研究が好きなことにかけては誰にも負けない自信があった。だから同じく生粋の研究者だった現副社長も、広井に自分に近い何かを感じたのだろう。

「“研究が好きなんだな”と副社長に言われましたよ。“じゃあ、やってみるか”と」入社して最初に担当したのは、それまで学んできた分野とはまったく畑違いの半導体材料の開発。それでも戸惑いなどは感じなかった。

「やれといわれたらやるしかない、会社とはそういうも のと思っていたから。ただつくるからには売れるものを、すなわち社会から必要とされるものをつくるのだと、そんな覚悟だけは最初から持っていた」と広井は振り返る。「知らない分野だとはいえ、仕事の中身が研究であることに変わりはない。研究とは、0から1を生み出すこと。大好きな研究を仕事にして、何かを生み出せる、という幸せを感じていました」

テーマは、後に世界トップシェアとなる半導体反射防止コーティング剤『ARC®』だった。広井が最初に関わった時には、ようやく市場が立ち上がり始めた段階。つまり、これから国内はもちろん世界に向けて展開しようという材料の開発を、広井たち数人のチームに託したことになる。広井は半導体の知識は皆無で、そもそも材料開発がどのように進められるのかさえもわからない。

半導体反射防止コーティング剤『ARC®』の製造プラント。日産化学は、この分野で確固たる地位を築いている。

半導体反射防止コーティング剤『ARC®』の製造プラント。日産化学は、この分野で確固たる地位を築いている。

「入社1年目につらかったのは、自分が役に立っていないこと。ミスもしたし、足を引っぱってばかりだった」と広井は言う。ではどうしたのか。「ひたすら実験するしかない。仕事のミスは仕事で取り返すしかない」実験室で一日中過ごすような日々を送った。「“研究にマミレル”という感じ。今の時代には、ちょっとそぐわないと思うけれど」と広井は笑う。

何をやらないかを決める

ARC®が軌道に乗ってきた頃、まだ市場さえも立ち上がっていないような真新しいものを研究したい、という気持ちが湧いてきた。2007年、広井は新しい製品開発をやりたい、と手を挙げた。

取り組んだ素材は、有機ELの材料である。この時点で、有機ELは量産品として世に出る直前で、市場はまだ立ち上がっていない。とはいえ既に電気電子業界では大注目の分野だった。そんな中で日産化学が取り組んだのは、多層構造となる有機ELディスプレイの発光層に電荷を送り込む『ホール注入材料』の開発だ。

「有機ELについて何も知らない私には、ゴールまでのプロセスも見えていなかった。とにかく早く動き出さなければと意気込む私に対して、先輩社員の最初のひと言は、大げさでなく、これまでの自分の仕事との向き合い方を根底から覆した」

先輩の言葉、それは「何をやるかではなく、何をやらないかを決めよう」だった。熱心な研究者ほど、“とにかくなんでもやってみたい”、“手を動かさなければ何も始まらない”という観念にとらわれがちだ。けれども、企業における研究開発は、アカデミアとは根本的に異なり、冷徹な戦略性が求められる。いくら良いものをつくっても、時間やコストがかかりすぎてはゼロと同じなのだ。

常に考えるべきは顧客であり、その先に広がるマーケットである。マーケティング思考で考え抜けば、取り組むべきテーマは自ずと絞り込まれてくる。本質を突きつめて研究開発に打ち込んだ広井たちは、「ホール注入材料」の開発に成功。今では有機ELを使ったフレキシブルディスプレイ製造に欠かせない材料となっている。

COLUMN

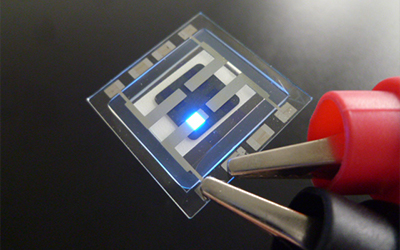

有機ELはこれからさらなる進展が期待される分野。『ホール注入材料』は、発光層へ電荷を送り込むための部材だ。

(写真は、材料科学研究所の実験室で、発光している有機EL素子)

計画的に“偶然”を狙う。

2011年、これまで半導体材料として想定されていた材料が、生体材料として使えるのではないかという話が出てきた。広井は、本社や工場などさまざまな部署のキーマンと協働し、富山工場内にある研究所で生体デバイス材料の開発プロジェクトを立ち上げた。

「スタートの時点で生体材料について皆目わからないのは、これまでと同じ。論文や参考書で、ひたすら勉強することから始めた。大変といえばそうなんだけれど、まったく知らない分野にチャレンジするのはワクワクする楽しいことでもあるから」 そこから目をつけたテーマは、“くっつかない”生体デバイス材料だった。ところが、すでにその機能を持った素材MPC(生体適合性素材)があることもわかった。

ダメだ。ストップだ。そんな声が周囲から上がる。

そこからの思考法こそが広井の真骨頂だった。まず既存の製品、つまり王道を徹底的に調べ上げる。その上で、王道は絶対に追わないと決める。「ずらす。似て非なるものを探す。どれくらいずらせば、異なる別の製品、市場で闘える製品になるのかを考える」

ぼんやりとそれが見えてきたところで、広井は実験を始める。「もしこういうデータがでてきたらモノになるかもしれない」という思いを秘めて、ひたすら積み重ねていく。「狙って間違えてみる、とでも言うのかな。計画的に、偶然を狙っていく」そこには広井ならではの嗅覚がある。その時、一番大事なのは“観察”だという。

「とことん自分で観る。人に頼んだら廃液に流されてしまうような、ほんの小さな違いに気づけるか。おもしろいと思ったらデータが出てくる。思わなければデータは出てこない」

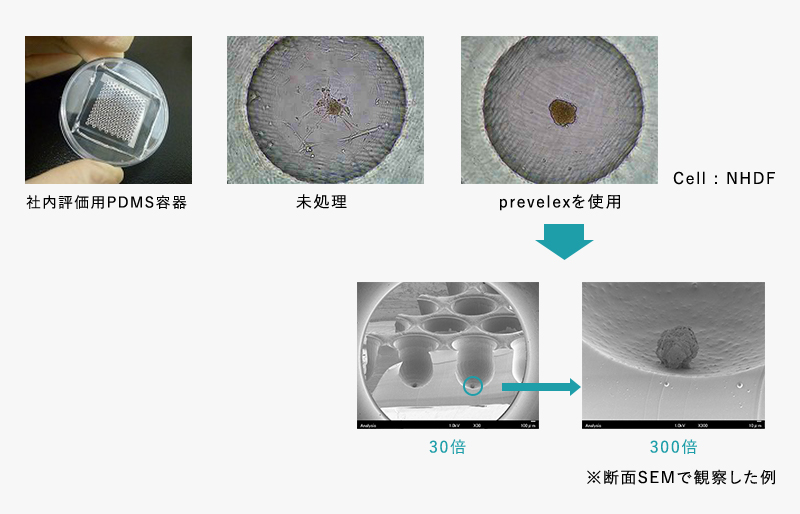

結果的に、広井たちが手がけた『生体物質付着防止材prevelex®』は、半導体材料に生体物質という異分野の素材を融合する技術によって独創的な製品となった。今後、最先端の再生医療に欠かせない材料となることが期待されている。

「prevelex®」の大きな特徴の一つは、微小空間で細胞塊(スフェロイド)の形成能力が高いことだ。

「prevelex®」の大きな特徴の一つは、微小空間で細胞塊(スフェロイド)の形成能力が高いことだ。

研究から事業を生み出す。

なぜ、いくつもの異なる分野で、広井は相次いで新規材料を生み出し続けてこられたのか。

一つには、広井が材料の研究開発に“圧倒的に苦しみ”ながら、“圧倒的に楽しむ”という矛盾した2つの視点で向き合っているからであろう。「化学は人間らしいと思う。物理ほど理論的でなく、生物ほどバラツキもない。時に冷静に、時に情熱的なサイエンスだと」。 ミクロとマクロ、秩序と混沌、理論と実験、苦悩と感動、アカデミックとビジネス……。相反する2つの視点が、材料開発では大きな力となるのだ。

そしてもう一つは、ずらす力。「最初から“それいいね”と社内で評価されることは、まずない。むしろ否定されることで私は可能性に自信を持つ。まだ誰にも理解できないようだ。これなら可能性がある、と」

研究から新製品を生み、ひいては事業を生むという広井の挑戦。これからは形を変えて続いていきそうだ。「自分は年齢・立場的に実験室にいられなくなってきた。寂しいけれど、若い人たちに、研究で0から1を生むことのおもしろさを伝えたい」