世界の食糧生産を支えるには、農薬による生産コントロールが不可欠。農薬の研究開発が果たす役割は、大きくなり続けている。そんな中、生物評価によって農薬の研究開発にかかわるのが、生物科学研究所の農薬研究部。いったいどのように研究に取り組んでいるのか、S.I.に聞いた。

子どもの頃から昆虫が好きで、大学院でも昆虫の研究に取り組んだ。就職に際しても、できれば昆虫と関わる仕事がいいと考えていた。もちろんアカデミックな道なら昆虫に関われるだろうが、漠然と「やるなら社会に役立つ研究がしたい」という想いがあったので、民間企業をめざした。農薬メーカーを中心に数社回った中で、日産化学では、案内してくれた研究員がすごく熱心に研究に取り組んでいるのが伝わってきた。社会の役に立つ農薬を開発したい。そんな言葉には強く共感できるものがあった。

農薬研究部の殺虫殺菌剤グループに配属となり、最初に取り組んだのは、殺ダニ剤の販売促進を支援するための研究。たとえば、製品の殺虫効果が今ひとつ芳しくないという話が出ている地域があれば、そこで採集されたダニを送ってもらい、効果を確かめてレポートをまとめる。あるいは、これから売り込みをかける地域のダニに対する効果をあらかじめ調べてレポート化する。もちろん先輩のフォローはあったものの、仕事の進め方などは、はじめからかなり自由に任されていた。こうした“市場を広げるための研究”が、本格的な研究開発を進めていくための格好のトレーニングになったと思う。

大学で学んだこと

ボウフラを殺す毒素を持つ微生物の研究に取り組んだ。その毒素の作用機序を解明し、より活性の強い毒素を開発して実用化を狙う。タンパク質工学を駆使して研究に取り組み、毒素の活性発現のために重要な領域を突き止めた。

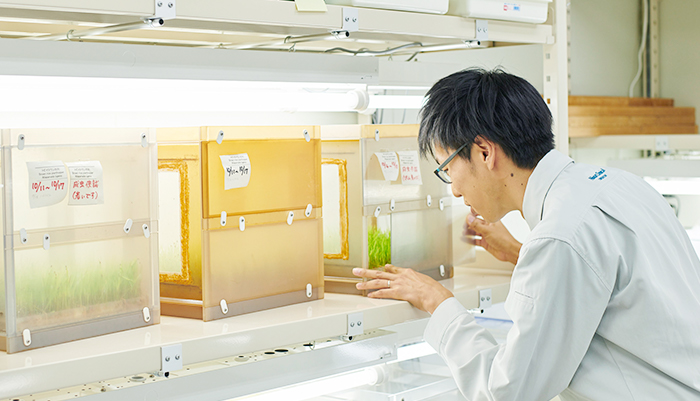

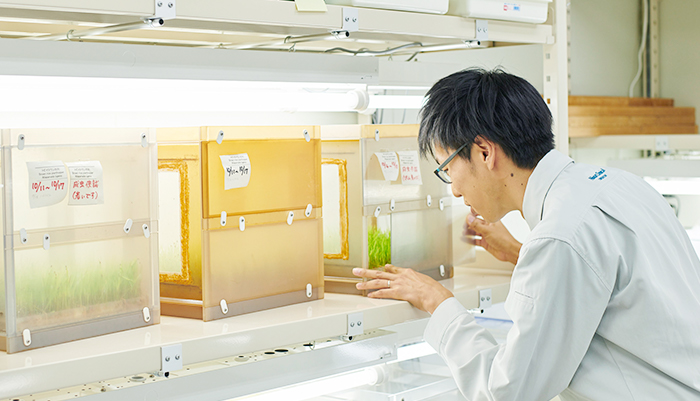

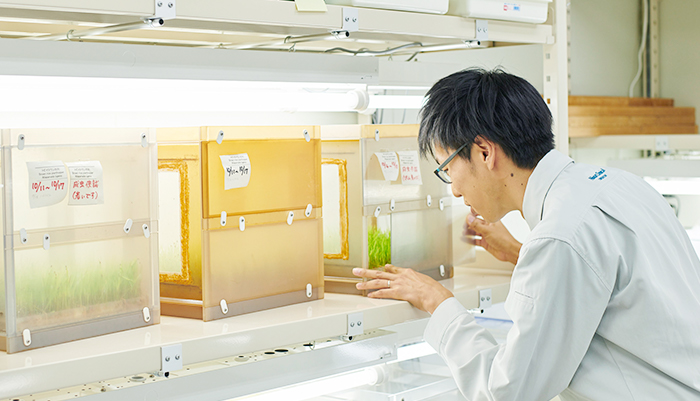

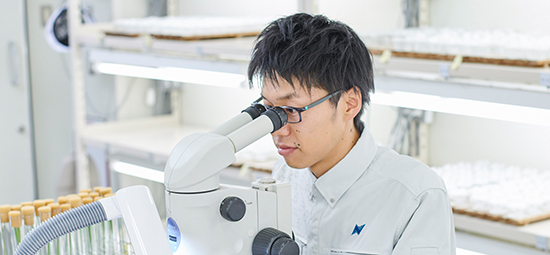

その後、先輩方のフォローを受けながら徐々に本格的な殺虫剤開発に取り組むことになった。生物科学研究所が担当する業務のひとつは、物質科学研究所で合成された化合物の効果を評価すること。研究所では、常時試験用の数十種類の昆虫を飼育しており、多種多様な気候を再現できる設備や、多様な温室、圃場などを持っている。そうした設備を使ってさまざまな試験を重ね、さらに他の研究部と連携して行う安全性評価や製剤研究にも関わる。私自身は生物評価の面から製剤に携わることが多い。農薬にも固体や液体などさまざまな製剤があるので、その原体がもっとも効果を発揮できて農家でも使いやすい形態や仕様を生物評価で明らかにするのは、製品化に向けて欠かすことのできない研究だ。

農薬研究部はフィールドに出ることが多い研究部だ。1年を通じての活動は周期的で、秋から冬にかけては、温室や実験室で検証候補となる製剤の処方などを固めておく。春以降になると各地の圃場に出向いて実地試験を行う。研究精度を高めるには、実際に農薬が使われている現場に出向き、現場のニーズを肉声で掴んでおく必要もある。

最近では海外でテストを行うことも増えた。ここ最近、よく出向いているのが東南アジア諸国。これらの国は水田作付面積が日本よりも遥かに広く、農薬の成長市場なのだ。現地では、海外向け製品の試験を委託している現地の担当者とディスカッションし、圃場を見て実際の効果を確認する。海外では農薬の使い方も日本国内とは異なるので、現場で生の声を聞くことは欠かせない。海外での見聞は、日本に戻った際の研究に役立つので貴重な機会だ。

私を取り巻く環境

東南アジア諸国での仕事では、現地へ出かけていって試験の委託先で折衝したり、大学の教授とディスカッションをしたり。日本にいて電話会議をすることも多く、すべての場面で英語が必要だ。会社で行われている英会話研修を継続して受講してきたことが役に立っている。

同業メーカーとの共同開発案件にも取り組んでいる。同業メーカーが発見し、まだ製品化されていない化合物を、日本国内に適用できるかどうか、日産化学に共同研究を持ち込んでくることがあるのだ。実験室レベルでテストし、可能性があれば自社の圃場でテストを重ね、その価値を見極める。見込みがある場合は、本社の農業化学品事業部が事業化するかどうかを判断するが、その判断基準を提供するのが生物評価を担当する私たちの仕事だ。ときには、手を出すべきではないという判断を提示するのも、生物科学研究所の重要な役割だと考えている。

実際、うまくいくケースがあり、予想外の失敗に終わることもある。同業メーカーから持ち込まれた化合物を評価して、圃場での試験も上々。効果を発揮するために必要と私が見込んだ薬量が、先方の想定とぴったり一致したケースもあった。この化合物は開発が進行中で、うまくいけばあと5年ぐらいで上市できる可能性がある。

逆に化合物レベルでは高い効果が出ていたにも関わらず、製剤化すると予想通りの効果を発揮できなかったケースもあった。原因究明と改良に取り組んだが詳細の解明には至らず、そこで断念せざるを得なかった。事業部としての検討はストップとなり、“生物屋”としては力不足を痛感した。こうした経験を重ねる中で、より精度の高い評価がスピーディにできるように評価系を整備していくというのも、私の仕事の一つだと考えている。